イタチの耳の特徴と聴覚能力【小さくて丸い耳】鋭敏な聴覚を利用した効果的な撃退方法

【この記事に書かれてあること】

イタチの耳、実は驚くべき能力を秘めているんです!- イタチの耳は小さくて丸い形状が特徴

- イタチの聴覚は人間の可聴域を超えるほど鋭敏

- イタチは50メートル先の小動物の動きも聞き取れる

- イタチの耳は独立して動かせるため音源を正確に特定可能

- 高周波音や不快な音を利用してイタチを効果的に撃退できる

小さくて丸い形をしたその耳は、人間の想像を超える鋭敏な聴覚の源。

なんと、50メートル先の小動物の動きまで聞き取れるんです。

でも、この優れた聴覚が時として厄介な問題を引き起こすことも。

イタチの被害に悩まされている方、その耳の特徴を知ることで、効果的な対策が見つかるかもしれません。

イタチの耳の秘密と、その知識を活かした撃退法、一緒に探っていきましょう!

【もくじ】

イタチの耳の特徴と構造!小さくて丸い理由とは

イタチの耳は「小さくて丸い形状」が特徴!

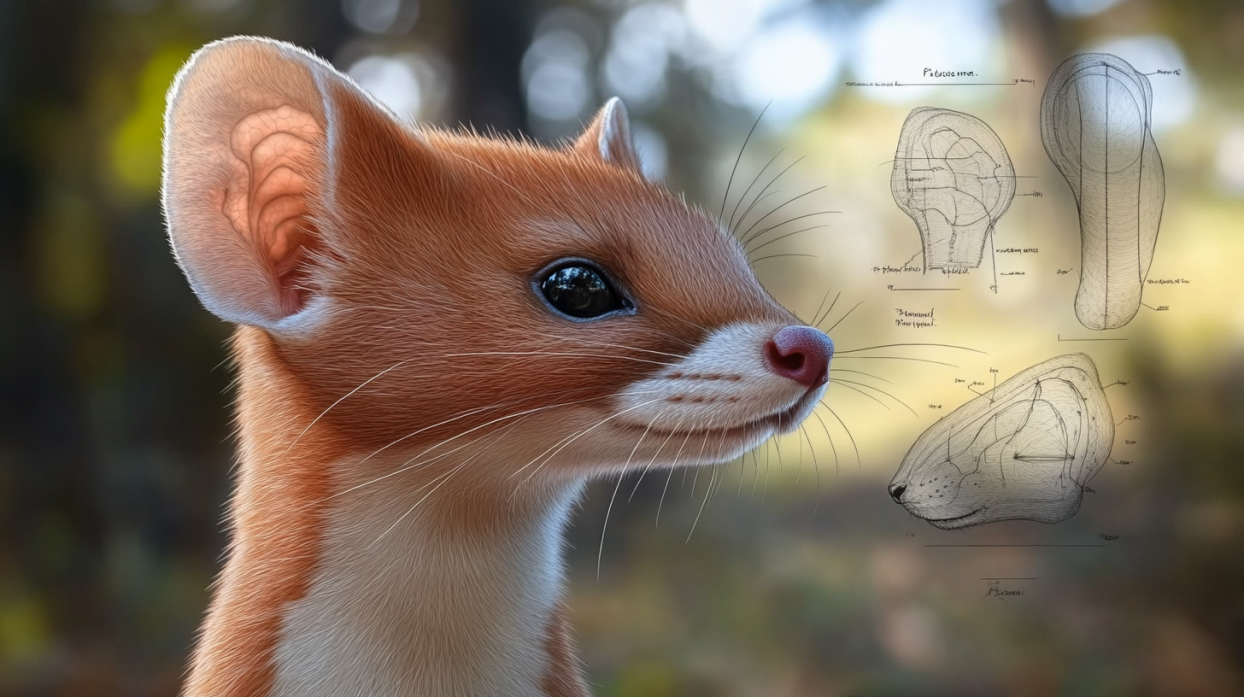

イタチの耳は、小さくて丸い形をしています。この特徴的な形状には、重要な意味があるんです。

まず、イタチの耳の形を想像してみてください。

「えっ、そんなに小さいの?」と思われるかもしれません。

そうなんです。

イタチの耳は、頭に比べてとってもコンパクト。

まるで小さな半円を頭に貼り付けたような感じなんです。

この形状には、イタチの生存に欠かせない役割があります。

- 目立たない:小さくて丸い耳は、イタチの頭の輪郭に溶け込みやすいんです。

- 隠れやすい:草むらや木の隙間に身を潜めるとき、小さな耳は引っかかりにくいんです。

- 保温効果:丸い形状は、体温を逃がしにくく、寒い環境での生存に有利なんです。

イタチの耳は、見た目はシンプルでも、実は生存戦略の結晶なんです。

小さくて丸い耳が、イタチの命を守る重要な役割を果たしているというわけです。

イタチの耳の大きさは「頭部の約5分の1」という驚きの事実

イタチの耳の大きさは、なんと頭部の約5分の1しかありません。これは、他の動物と比べるととても小さいんです。

「えっ、そんなに小さいの?」と驚かれるかもしれません。

そうなんです。

例えば、ネコやイヌの耳と比べると、その差は一目瞭然。

イタチの耳は本当に小さいんです。

では、具体的にどのくらいの大きさなのか、イメージしてみましょう。

- イタチの頭の長さ:約5〜6cm

- イタチの耳の長さ:約1〜1.2cm

- イタチの耳の幅:約0.8〜1cm

「わぁ、本当に小さい!」と思いませんか?

この小ささには、重要な意味があります。

- 体温維持:小さな耳は体熱を逃がしにくく、寒い環境での生存に有利です。

- 敏捷性:小さな耳は空気抵抗が少なく、素早い動きを可能にします。

- 隠れやすさ:小さな耳は目立ちにくく、捕食者から身を隠すのに適しています。

小さくても、その役割は大きいというわけ。

イタチの耳の秘密、少し分かってきましたか?

イタチの耳の形状には「捕食者から身を守る」重要な役割が!

イタチの耳の形状には、捕食者から身を守る重要な役割があるんです。その小さくて丸い形は、イタチの生存戦略そのものなんです。

「えっ?耳の形で身を守れるの?」と思われるかもしれません。

そうなんです。

イタチの耳の形状は、まさに生き残るための知恵の結晶なんです。

では、具体的にどのように捕食者から身を守っているのか、見ていきましょう。

- 目立たない形状:小さくて丸い耳は、イタチの頭の輪郭に溶け込みやすいんです。

これにより、捕食者に見つかりにくくなります。 - 引っかかりにくい:丸い形状は、草むらや木の枝にひっかかりにくいんです。

素早く逃げるときに有利です。 - 音の集中:丸い形状は、音を効率よく集めることができます。

危険な音をいち早く察知できるんです。 - 体温維持:小さな耳は体熱を逃がしにくいため、寒い環境でも体力を維持しやすいんです。

- 柔軟性:小さくて丸い耳は、狭い隙間にも入りやすいんです。

逃げ込む際に有利です。

イタチの耳の形状は、まさに自然の巧みな設計なんです。

小さくて丸い耳が、イタチの命を守る盾となっているというわけ。

イタチの耳の形状、侮れないですね。

イタチの驚くべき聴覚能力!生存に欠かせない鋭い耳

イタチは「人間の可聴域を超える高周波音」も聞き取れる!

イタチの聴覚能力は、人間をはるかに超える驚くべき能力を持っています。なんと、人間には聞こえない高周波音まで聞き取ることができるんです。

「えっ、そんなにすごいの?」と驚かれるかもしれませんね。

実は、イタチの耳は非常に発達していて、人間の可聴域をはるかに超える音域を聞き取ることができるんです。

具体的に見てみましょう。

- 人間の可聴域:約20Hz〜20kHz

- イタチの可聴域:約100Hz〜60kHz

「ピーピー」という音が聞こえても、人間には何も聞こえないなんてことが起こるわけです。

この能力は、イタチの生存に大きく役立っています。

- 獲物の発見:小さな動物の出す高周波音を聞き分けられる

- 危険察知:人間や大型動物が気づかない音で危険を察知できる

- コミュニケーション:仲間との高周波を使った会話が可能

この優れた聴覚のおかげで、イタチは厳しい自然界でたくましく生き抜いているんです。

人間には聞こえない音の世界で、イタチは日々冒険を繰り広げているというわけ。

イタチvs人間!聴覚能力の違いに驚き

イタチと人間の聴覚能力を比べると、その差は歴然です。イタチの耳は、人間の耳をはるかに超える能力を持っているんです。

「どれくらい違うの?」と気になりますよね。

ざっくり言うと、イタチは人間の約3倍の音を聞き分けられるんです。

驚きですよね!

具体的に比較してみましょう。

- 音の大きさの感度:イタチは人間の約10倍

- 音の方向感知:イタチは人間の約5倍の精度

- 高周波音の聞き取り:イタチは人間の3倍以上の高さまで

例えば、こんな違いがあります。

- 人間が「シーン」と静かだと感じる部屋でも、イタチには様々な音が聞こえています。

- 人間が音の方向を大まかにしか分からない場合でも、イタチは正確に音源を特定できます。

- 人間には全く聞こえない高い音でも、イタチにはクリアに聞こえているんです。

小さな獲物の動きも逃さず、遠くの危険も素早く察知できるんです。

「じゃあ、イタチは常にうるさい世界にいるってこと?」そんな疑問も湧くかもしれません。

でも大丈夫。

イタチの脳は、必要な音だけを選んで聞き取る能力も持っているんです。

まさに自然が生み出した音の専門家、それがイタチなんです。

イタチの鋭い聴覚は「50m先の小動物の動き」も察知

イタチの聴覚能力は、私たち人間の想像をはるかに超えています。なんと、50メートル先の小動物の動きさえも察知できるんです!

「えっ、そんなに遠くからでも?」と驚かれるかもしれませんね。

そうなんです。

イタチの耳は、まるで超高性能のマイクのように働くんです。

具体的にどれくらいすごいのか、見てみましょう。

- 人間の聴覚:約20メートル先の会話がやっと聞こえる程度

- イタチの聴覚:50メートル先の小動物の足音も聞こえる

この驚異的な能力は、イタチの生活のさまざまな場面で役立っています。

- 効率的な狩り:遠くにいる獲物の位置を正確に把握できる

- 危険回避:遠くの捕食者の気配をいち早く察知できる

- 仲間とのコミュニケーション:遠距離でも仲間の声を聞き取れる

イタチが森の中を歩いているとします。

するとピタッと立ち止まり、耳をピンと立てます。

「何かいる!」50メートル先の草むらで、小さなネズミが動いた音を聞きつけたんです。

そっと近づき、ピョン!

と跳びかかって、見事獲物をゲット。

こんな風に、イタチは驚くべき聴覚能力を駆使して、日々の生活を送っているんです。

「イタチの耳って、まるで超能力みたい!」そう思えてきませんか?

イタチの世界は、私たちが想像する以上に音に満ちあふれているんです。

イタチの耳は「独立して動く」ことが可能!音源を正確に特定

イタチの耳には、驚くべき特徴があります。なんと、左右の耳を独立して動かすことができるんです!

これにより、音源を極めて正確に特定することが可能になります。

「えっ、耳を別々に動かせるの?」と驚かれるかもしれませんね。

そうなんです。

イタチの耳は、まるでレーダーのアンテナのように、音を捉えるんです。

この能力がどれほどすごいか、具体的に見てみましょう。

- 人間:頭全体を動かして音源を探す

- イタチ:頭を動かさずに、耳だけで音源を特定

この独立して動く耳の能力は、イタチの生活に大きな利点をもたらします。

- 精密な音源特定:音の方向を数センチ単位で特定できる

- 素早い反応:頭を動かさずに音を捉えられるので、即座に対応できる

- 複数の音源の把握:左右で異なる音を同時に聞き分けられる

イタチが草むらに隠れています。

左耳でネズミの動く音を捉え、右耳で接近してくる大型動物の足音を察知。

「危険!でも獲物もいる!」瞬時に状況を判断し、安全に獲物を捕まえるタイミングを計ることができるんです。

この独立して動く耳のおかげで、イタチは周囲の状況を素早く、正確に把握できるんです。

「イタチの耳って、まるで生きた望遠鏡みたいだね」そんな風に思えてきませんか?

イタチの世界は、私たちが想像する以上に精密で、動的なものなんです。

イタチの耳の動きで「感情や意思」が分かる!

イタチの耳は、単に音を聞くだけの器官ではありません。なんと、イタチの感情や意思を表現する重要な役割も果たしているんです!

耳の動きを観察することで、イタチの心の動きを読み取ることができるんです。

「えっ、耳で気持ちが分かるの?」と驚かれるかもしれませんね。

そうなんです。

イタチの耳は、まるで表情豊かな俳優のように、様々な感情を表現するんです。

具体的にどんな動きがあるのか、見てみましょう。

- 耳を前に向ける:興味や注意を示す

- 耳を後ろに倒す:警戒や怒りを表す

- 耳をピンと立てる:驚きや緊張を表現

この耳の動きによる感情表現は、イタチの社会生活において重要な役割を果たしています。

- コミュニケーション:仲間に自分の感情や意図を伝える

- 警告:危険を感じた時、仲間に素早く伝達できる

- 社会的地位の表現:耳の位置で優位性や服従を示す

2匹のイタチが出会いました。

1匹が耳を少し後ろに倒すと、もう1匹は耳を平らに寝かせます。

「僕の方が強いよ」「分かったよ、従うよ」という無言のやり取りが、耳の動きだけで行われているんです。

この耳による感情表現のおかげで、イタチは言葉を使わずに複雑なコミュニケーションを取ることができるんです。

「イタチの耳って、まるで無線機みたいだね」そんな風に思えてきませんか?

イタチの社会は、私たちが想像する以上に豊かで、繊細なものなんです。

イタチの耳を活用した効果的な対策方法5選!

高周波音でイタチを撃退!「20kHz以上」の音が効果的

イタチの鋭敏な聴覚を利用して、高周波音でイタチを撃退できます。20キロヘルツ以上の音が特に効果的です。

「え?そんな音、人間には聞こえないんじゃ?」そう思われるかもしれませんね。

その通りなんです!

人間には聞こえない音だからこそ、イタチ対策に最適なんです。

高周波音を使ったイタチ対策の魅力は以下の通りです。

- 人間には聞こえないので、日常生活に支障がない

- イタチにとっては不快な音なので、効果的に撃退できる

- 電気で動くので、24時間常に作動させられる

- 専用装置の設置:イタチが侵入しそうな場所に高周波音発生装置を設置します。

- 音量調整:イタチに効果がある程度の音量に調整します。

- 定期的な位置変更:イタチが慣れないよう、時々位置を変えるのがおすすめです。

実は、多くの家庭でこの方法が効果を発揮しているんです。

例えば、ある家では高周波音装置を設置してから、それまで毎晩聞こえていたイタチの物音がピタリと止んだそうです。

ただし、注意点もあります。

ペットの犬や猫にも聞こえる可能性があるので、ペットがいる家庭では使用を控えたほうがいいでしょう。

この方法を使えば、イタチにストレスを与えずに、人間にも優しい方法で対策できるんです。

音もなく、においもなく、でもイタチは寄り付かない。

まさに理想的な対策方法と言えるでしょう。

イタチが嫌う「カサカサ音」を利用した侵入防止策

イタチは「カサカサ」という音を特に嫌がります。この特性を利用して、効果的に侵入を防ぐことができるんです。

「えっ、そんな簡単な音でイタチが逃げるの?」と思われるかもしれませんね。

実は、イタチにとって「カサカサ」音は危険を意味するシグナルなんです。

カサカサ音を利用したイタチ対策の利点は以下の通りです。

- 材料が身近で安価

- 設置が簡単

- 人間にも無害

- 乾燥した落ち葉の活用:イタチが通りそうな場所に乾燥した落ち葉を敷き詰めます。

- 砂利の利用:庭や家の周りに小さな砂利を敷きます。

- 新聞紙の活用:侵入経路に新聞紙を広げておきます。

- アルミホイルの利用:アルミホイルを丸めて、通路に置きます。

特別な道具を買わなくても、家にあるものでイタチ対策ができちゃうんです。

例えば、ある家では庭にたくさんの落ち葉を敷き詰めたところ、それまで毎晩やってきていたイタチが来なくなったそうです。

「カサカサ」という音が、イタチにとっては「ここは危険だぞ」という警告になるんですね。

ただし、注意点もあります。

雨や風で材料が飛ばされたりするので、定期的なメンテナンスが必要です。

また、見た目が気になる場合は、目立たない場所に限定して使用するのがおすすめです。

この方法なら、お金をかけずに、しかもエコな方法でイタチ対策ができるんです。

自然の力を借りて、イタチとの平和的な共存を目指しましょう。

イタチを混乱させる「複数音源」設置法で侵入を防ぐ!

イタチの優れた聴覚を逆手に取って、複数の音源を設置することで侵入を防ぐことができます。この方法は、イタチを混乱させ、近づきにくくする効果があるんです。

「へぇ、音をたくさん鳴らせばいいの?」そう思われるかもしれませんね。

でも、ただやみくもに音を鳴らせばいいというわけではありません。

イタチの耳の特性を理解した上で、戦略的に音源を配置することが大切なんです。

複数音源設置法の利点を見てみましょう。

- イタチに物理的な害を与えない

- 効果が持続的

- 設置場所を工夫すれば人間の生活にも影響が少ない

- 風鈴の活用:複数の風鈴を異なる場所に設置します。

- 電子音発生装置の利用:異なる種類の音を発生する装置を複数設置します。

- ラジオの活用:複数のラジオを低音量で異なる場所に置きます。

- 水音の利用:小型の噴水や滝モチーフの装飾品を設置します。

イタチは音の方向を正確に把握できる能力がありますが、複数の音源があると混乱してしまうんです。

例えば、ある家では庭に3つの風鈴と2つの電子音発生装置を設置したところ、それまで頻繁に現れていたイタチが全く姿を見せなくなったそうです。

イタチにとっては、まるで音の迷路に迷い込んでしまったような感覚なんでしょうね。

ただし、注意点もあります。

音が大きすぎると近所迷惑になる可能性があるので、音量調整には気を付けましょう。

また、夜間は特に配慮が必要です。

この方法を使えば、イタチに危害を加えることなく、効果的に侵入を防ぐことができます。

音を味方につけて、イタチとの知恵比べを楽しんでみるのも面白いかもしれませんね。

金属音を活用!「風鈴やアルミホイル」でイタチを寄せ付けない

イタチは金属音に敏感に反応し、その音を嫌います。この特性を利用して、風鈴やアルミホイルを使った対策が効果的です。

「え?そんな簡単なものでイタチが来なくなるの?」と思われるかもしれませんね。

でも、イタチの繊細な耳には、金属音がとても不快に感じるんです。

金属音を使ったイタチ対策の利点を見てみましょう。

- 材料が安価で手に入りやすい

- 設置が簡単

- 見た目も楽しめる(特に風鈴の場合)

- 風鈴の活用:イタチが侵入しそうな場所に風鈴を吊るします。

- アルミホイルの利用:アルミホイルを細長く切って、風にそよぐように吊るします。

- 金属板の設置:薄い金属板を木の枝などに取り付け、風で揺れるようにします。

- 空き缶の活用:空き缶を紐でつなげて、フェンスなどに吊るします。

特別な道具を買わなくても、家にあるもので十分なんです。

例えば、ある家では庭の木々に風鈴を5つほど吊るしたところ、それまで毎晩やってきていたイタチが来なくなったそうです。

風が吹くたびに「チリンチリン」と鳴る音が、イタチには「ここは危険だぞ」という警告音に聞こえるんでしょうね。

ただし、注意点もあります。

風が強い日は音が大きくなる可能性があるので、近所迷惑にならないよう配慮が必要です。

また、金属製品は錆びる可能性があるので、定期的なメンテナンスも忘れずに。

この方法なら、お金をかけずに、しかも見た目も楽しみながらイタチ対策ができます。

風鈴の音色を楽しみつつ、イタチ対策もバッチリ。

一石二鳥の対策方法と言えるでしょう。

水音の力で侵入抑制!「小型噴水」設置のすすめ

イタチは水音に敏感で、常時発生する水音はイタチにストレスを与えます。そのため、小型噴水を設置することで効果的にイタチの侵入を抑制できるんです。

「えっ、噴水でイタチが来なくなるの?」と驚かれるかもしれませんね。

実は、イタチにとって継続的な水音は、潜在的な危険を意味するシグナルなんです。

小型噴水を使ったイタチ対策の利点を見てみましょう。

- 目で見て楽しめる

- 環境にやさしい

- 他の小動物や植物にも良い影響がある

- 設置場所の選択:イタチが侵入しそうな経路近くに設置します。

- 適切なサイズの選択:庭の大きさに合わせて、小型から中型の噴水を選びます。

- 水量の調整:程よい水音が続くよう、水量を調整します。

- 定期的なメンテナンス:水の補給や清掃を行い、常に稼働状態を保ちます。

イタチ対策をしながら、庭の雰囲気も良くなるんです。

例えば、ある家では庭に小型の噴水を設置したところ、それまで頻繁に現れていたイタチが姿を見せなくなったそうです。

さらに、噴水のおかげで庭に小鳥が集まるようになり、家族の癒やしスポットになったとか。

ただし、注意点もあります。

冬場は凍結の可能性があるので、寒冷地では使用時期に注意が必要です。

また、電気代や水道代が少し上がる可能性もあるので、予算と相談しながら導入を検討しましょう。

この方法を使えば、イタチ対策をしながら、庭の景観も良くなり、さらには他の生き物たちも呼び寄せる可能性があります。

まさに一石三鳥の対策方法と言えるでしょう。

心地よい水音を聞きながら、イタチフリーの庭を楽しんでみませんか?