イタチによるウサギ被害の特徴と対策【夜間に襲われやすい】3つの効果的な防御方法を紹介

【この記事に書かれてあること】

「うさちゃんを守りたい!」そんな思いを抱えるウサギ飼育者の皆さん、イタチの被害に悩まされていませんか?- イタチによるウサギ被害の特徴と深刻さ

- 夜間の襲撃が最も危険な理由

- ウサギ小屋の完全防御法3つのポイント

- イタチを寄せ付けない匂いと音の対策

- 長期的な共存策と地域ぐるみの取り組み

実は、イタチによるウサギ被害は想像以上に深刻なんです。

でも、大丈夫。

この記事では、イタチ対策の驚きの秘策をご紹介します。

夜間の襲撃リスクや、小屋の完全防御法、さらには匂いと音を使った意外な撃退法まで。

これを読めば、あなたのウサギちゃんを守る力が格段にアップします。

さあ、一緒にイタチ対策のプロを目指しましょう!

【もくじ】

イタチによるウサギ被害の特徴と深刻さ

イタチがウサギを狙う「3つの理由」とは?

イタチがウサギを狙う理由は、栄養価の高さ、捕獲のしやすさ、そして本能的な狩猟欲求です。「ウサギさん、おいしそう〜」とイタチが言っているかのようですね。

実は、イタチにとってウサギは栄養満点の食事なんです。

特に子ウサギは、柔らかくて食べやすいため、イタチのお気に入りの獲物になっています。

次に、ウサギは比較的動きが遅いため、素早いイタチにとっては捕まえやすい獲物なんです。

「よーし、あのふわふわを追いかけるぞ!」とイタチは考えているかもしれません。

最後に、イタチには生まれつきの狩猟本能があります。

この本能が、ウサギを追いかけたくなる衝動を引き起こすんです。

- ウサギの栄養価の高さ

- 捕獲のしやすさ

- イタチの狩猟本能

「ウサギさん、気をつけて!」と言いたくなっちゃいますね。

ウサギ小屋が襲われる!イタチの侵入経路

イタチの侵入経路は、主に小さな隙間や穴、そして弱い部分を狙います。まるで忍者のような動きで、ウサギ小屋に忍び込んでくるんです。

「えっ、こんな小さな隙間から入れるの?」と思うかもしれませんが、イタチの体は驚くほど柔軟なんです。

わずか5センチほどの隙間があれば、すいすいと入り込んでしまいます。

イタチが狙う侵入経路は主に次の3つです。

- 屋根や壁の隙間:古くなった小屋は特に要注意!

- 通気口や換気扇:新鮮な空気を取り入れる場所が侵入口に

- ドアや窓の隙間:閉め忘れや劣化した部分が狙われます

イタチが小屋の弱い部分を探っている可能性があります。

イタチは嗅覚も優れているので、ウサギの匂いを頼りに侵入経路を見つけることもあります。

「スンスン、ウサギさんはどこかな?」と鼻を動かしながら近づいてくるんです。

小屋の定期点検をしっかり行い、隙間や穴を見つけたらすぐに修理することが大切です。

イタチに「ごめんね、入口はないよ」と言えるような、安全な小屋作りを心がけましょう。

夜間に起こる「恐ろしい被害」の実態

夜間に起こるイタチによるウサギ被害は、想像以上に恐ろしいものです。イタチは夜行性で、暗闇を好むため、真夜中がウサギにとって最も危険な時間帯なんです。

「シーン」と静まり返った夜、ウサギたちが安心して眠っているそのとき、イタチは忍び寄ってきます。

まるでホラー映画のワンシーンのようですね。

イタチの夜間攻撃の特徴は次の通りです。

- 素早い動き:一瞬の隙を狙って襲いかかります

- 静かな接近:ほとんど音を立てずに近づきます

- 首筋への攻撃:致命傷を負わせやすい部位を狙います

イタチの攻撃は素早く、ウサギが反応する暇もないほどなんです。

被害を受けたウサギは、首や喉に深い傷を負っていることが多いです。

時には命を落としてしまうこともあり、飼い主さんにとっては心が痛む光景になってしまいます。

「どうして夜なの?」と思う方もいるでしょう。

実は、イタチの目は夜間視力に優れているんです。

暗闇でもはっきりと獲物を見つけることができるため、夜が最も活動的になるんです。

夜間のウサギ保護には、頑丈な小屋と適切な照明が欠かせません。

「おやすみ、ウサギさん。安心して眠ってね」と言えるような環境作りが大切です。

イタチに「ここは危険だよ」と思わせるような対策を講じることで、夜間の恐ろしい被害を防ぐことができるんです。

イタチvsキツネ!ウサギ捕食方法の違い

イタチとキツネ、どちらもウサギを狙う捕食者ですが、その捕食方法には大きな違いがあります。それぞれの特徴を知ることで、より効果的な対策を立てることができるんです。

まずイタチの捕食方法を見てみましょう。

イタチは素早さと俊敏性が特徴です。

- 一瞬の隙を狙って襲いかかる

- 首筋を狙って素早く仕留める

- 小さな体を生かして狭い場所にも侵入

一方、キツネの捕食方法はこんな感じです。

- じっくりと獲物を追い詰める

- 群れで協力して捕食することも

- 広い範囲を移動しながら獲物を探す

「どっちが怖いの?」と聞かれたら、答えは状況次第。

イタチは小さな隙間から侵入できるので、ウサギ小屋内では危険度が高いです。

一方、キツネは広い場所では強敵になります。

対策を立てる際は、これらの違いを考慮することが大切です。

イタチ対策なら小さな隙間をふさぐこと、キツネ対策なら広い範囲のフェンス設置が効果的。

「さあ、どっちの対策をしようかな」と悩むより、両方の対策を組み合わせるのがベストですね。

捕食者の特徴を知ることで、ウサギたちにより安全な環境を提供できるんです。

「ウサギさん、もう心配しなくていいよ」と言えるような、万全の準備をしましょう。

ウサギ被害放置は危険!「最悪のシナリオ」

イタチによるウサギ被害を放置すると、想像以上に深刻な事態に発展する可能性があります。最悪のシナリオを知ることで、早めの対策の重要性が理解できるんです。

まず、被害を放置すると次のような事態が起こりえます。

- ウサギの度重なる負傷や死亡

- 繁殖率の低下と個体数の激減

- 経済的損失の拡大

- 飼育者の心理的ストレスの増大

特に深刻なのは、イタチが学習能力を持っているということ。

一度ウサギを襲って成功すると、その方法を覚えてしまうんです。

「よーし、また同じところから侵入しよう」とイタチは考えるわけです。

そうなると、被害はどんどん拡大していきます。

「ガジガジ」「バリバリ」と、イタチが小屋を破壊する音が聞こえてきそうですね。

最悪の場合、ウサギの飼育そのものを諦めざるを得なくなることも。

「もう、ウサギは飼えないよ…」という悲しい結末を迎えてしまうかもしれません。

ペットとしてのウサギはもちろん、農業用のウサギにとっても大きな脅威となります。

生計を立てている農家さんにとっては死活問題にもなりかねません。

このような最悪のシナリオを避けるためには、早めの対策が不可欠です。

「大丈夫、きっと大丈夫」と楽観視せずに、今すぐにできる対策から始めましょう。

イタチ被害は、放置すればするほど深刻化します。

ウサギたちの安全を守るためにも、「よし、今日から対策するぞ!」という気持ちで取り組んでいきましょう。

ウサギたちの幸せな未来は、私たちの迅速な行動にかかっているんです。

イタチからウサギを守る効果的な対策法

ウサギ小屋の「完全防御」3つのポイント

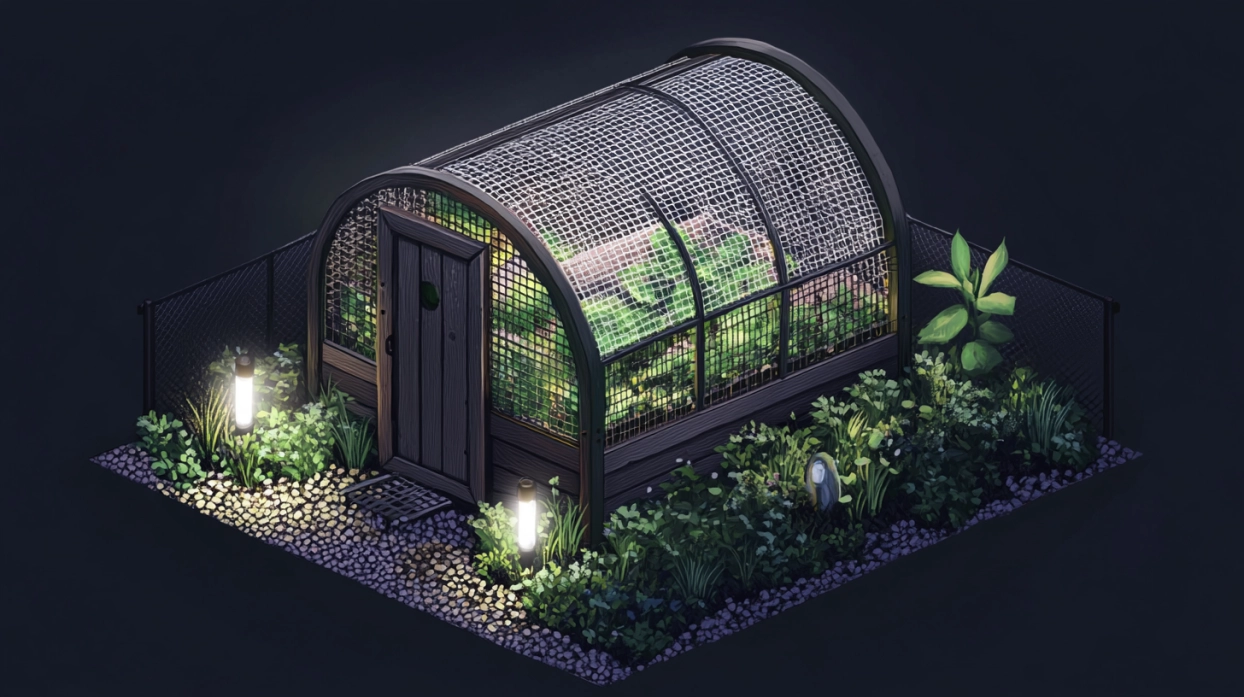

ウサギ小屋を守る3つの重要なポイントは、頑丈な構造、隙間のない密閉性、そして二重の防御です。「うちのウサギちゃん、大丈夫かな…」そんな不安を抱えているあなたに、ウサギ小屋の完全防御法をお教えします!

まず1つ目は、頑丈な構造です。

イタチは驚くほど力が強いんです。

「えいっ!」と軽い気持ちで作った小屋なら、あっという間に壊されちゃいます。

木材は厚めのものを使い、金属製の補強を施すのがおすすめです。

2つ目は、隙間のない密閉性。

イタチは細い体を活かして、ほんの少しの隙間からも侵入してきます。

「こんな小さな隙間、大丈夫でしょ」なんて油断は禁物!

5ミリ以下の隙間まで、しっかりふさぎましょう。

3つ目は、二重の防御です。

外側の囲いと内側の小屋、二重構造にすることで、万が一外側を突破されても内側で守れます。

まるで、お城の堀と城壁のようですね。

- 金属製の網を使用(目の細かいもの)

- 扉の閉め忘れに注意

- 定期的な点検と修理を忘れずに

でも、油断は大敵。

定期的なチェックを忘れずに。

ウサギちゃんの安全は、あなたの心遣い次第なんです。

イタチを寄せ付けない!驚きの「匂い対策」

イタチを寄せ付けない驚きの匂い対策、それは強い香りの植物や精油を活用することです。「えっ、匂いだけでイタチを追い払えるの?」そう思った方、びっくりするかもしれません。

でも、イタチの鼻は非常に敏感なんです。

強い匂いは、イタチにとってはまるで「立ち入り禁止」の看板のようなものなんです。

特に効果的なのが、以下の香りです。

- ハッカ

- ラベンダー

- シトラス系(みかんやレモンなど)

- ユーカリ

- ローズマリー

特におすすめなのが、ハッカ油です。

「スーッ」とした強い香りは、イタチの鼻をくすぐって不快にさせます。

小さな容器に入れて、小屋の周りに置いてみてください。

また、使用済みの猫砂を小屋の周りにまくのも効果的。

「ここは猫のテリトリーだ!」とイタチに勘違いさせる作戦です。

ちょっと変わった方法ですが、意外と効果があるんですよ。

匂い対策のポイントは、定期的な交換です。

「一度置いたらOK」なんて思っていると、効果が薄れてしまいます。

1週間に1回程度、新しいものと交換しましょう。

こうした匂い対策を続けていると、いつの間にかイタチの姿を見なくなっているかもしれません。

「あれ?最近イタチ来なくなったな」なんて気づいたら、それはあなたの努力の成果なんです!

夜間のウサギ保護に「必須の準備」とは

夜間のウサギ保護に必須の準備、それは安全な屋内環境の確保と夜間用の特別な対策です。「夜中にイタチが来たらどうしよう…」そんな不安を抱えているあなたに、夜間のウサギ保護法をお教えします。

まず大切なのは、夜間はウサギを屋内に移動させることです。

「えっ、毎晩?」と思うかもしれませんが、これが最も確実な方法なんです。

イタチは夜行性。

暗くなってから活動を始めるので、夜はウサギにとって最も危険な時間帯なんです。

屋内に移動できない場合は、以下の対策を講じましょう。

- 頑丈な金属製のケージを用意する

- ソーラーライトで小屋周辺を明るく照らす

- 動作感知センサー付きの警報装置を設置する

- 防音シートで小屋を覆い、音を遮断する

「ピカッ」と明るく照らされた場所は、イタチにとっては危険信号。

近づきにくくなるんです。

また、風鈴を小屋の近くに取り付けるのも効果的。

「チリンチリン」という音に、イタチは警戒心を抱くんです。

ただし、ウサギが怖がらない程度の音量に調整することを忘れずに。

夜間の対策で重要なのは、定期的な見回りです。

真夜中に起きるのは大変かもしれませんが、たまに様子を見に行くだけでも大きな違いがあります。

「ウサギちゃん、元気にしてる?」そんな声かけが、ウサギの命を守ることにつながるんです。

これらの準備をしっかり整えれば、「もう夜も安心!」とぐっすり眠れるはずです。

ウサギちゃんの安全な夜を守るのは、あなたなんです。

イタチvsハクビシン!対策方法の違いに注目

イタチとハクビシンの対策方法の大きな違いは、侵入経路と行動パターンにあります。「えっ、イタチとハクビシンって違うの?」そう思った方、実はかなり違うんです。

対策方法も当然変わってきます。

まず、イタチの特徴と対策を見てみましょう。

- 細い体を活かして小さな隙間から侵入

- 木登りが得意で高所から侵入することも

- 夜行性で素早い動き

5ミリ以下の隙間まで注意深くチェックし、屋根や軒下もしっかり防御しましょう。

一方、ハクビシンの特徴はこうです。

- 体が大きいため、イタチほど小さな隙間は通れない

- 木登りが得意だが、イタチほど俊敏ではない

- 雑食性で生ごみにも興味を示す

木の枝払いや、生ごみの適切な処理も重要です。

「どっちの対策をすればいいの?」と迷ったら、両方の特徴を押さえた対策がおすすめです。

例えば、

- 小さな隙間から大きな開口部まで、全てふさぐ

- 高所と地上、両方からの侵入を防ぐ

- 餌となるものを徹底的に片付ける

- 動物が嫌う匂いや音を利用する

「よし、これで完璧!」と胸を張れるはずです。

ただし、どちらの動物も学習能力が高いので、対策を定期的に見直すことを忘れずに。

あなたの一手先を行く知恵比べ、それが野生動物との付き合い方なんです。

見落としがちな「隙間チェック」のコツ

見落としがちな隙間チェックのコツは、目線を変えることと小さな変化に敏感になることです。「えっ、そんな小さな隙間からイタチが入れるの?」と驚く方も多いはず。

でも、イタチは驚くほど小さな隙間から侵入できるんです。

そのため、細心の注意を払ってチェックする必要があります。

隙間チェックのポイントは以下の通りです。

- 低い位置からのチェック(イタチ目線で)

- 光を使ったチェック(隙間から漏れる光に注目)

- 触覚を使ったチェック(手で触って確認)

- 定期的なチェック(最低でも月1回)

- 雨の日のチェック(水漏れは隙間の証拠)

「ここは大丈夫だろう」と思っても、実は小さな隙間が開いていることがあるんです。

また、ドアや窓のすき間テープの劣化にも注意。

「ペリッ」と剥がれかけているだけで、イタチの侵入口になってしまいます。

隙間チェックで意外と効果的なのが、線香を使う方法。

「えっ、線香?」と思うかもしれませんが、煙の動きを見ることで、目では見えない小さな隙間を発見できるんです。

さらに、定期的な写真撮影もおすすめ。

「前はこうだったっけ?」と比較することで、小さな変化に気づきやすくなります。

隙間チェックは地道な作業ですが、「よし、完璧!」と満足できるまでやり遂げることが大切です。

その努力が、大切なウサギちゃんを守ることにつながるんです。

ちょっとした隙間も見逃さない、そんな細やかな心遣いが、イタチ対策の要なんです。

「小さな隙間も見逃さないぞ!」という気持ちで、しっかりチェックしていきましょう。

イタチ対策の意外な裏技と長期的な共存策

驚き!「ペパーミントオイル」でイタチ撃退

ペパーミントオイルは、イタチを撃退する驚きの効果があります。その強い香りがイタチの敏感な鼻を刺激し、近づくのを避けるようになるんです。

「えっ、そんな簡単なもので効果があるの?」と思われるかもしれません。

でも、実はイタチの鼻はとっても敏感なんです。

ペパーミントの強烈な香りは、イタチにとっては「ここには近づかない方がいい」という警告のようなものなんです。

使い方は簡単です。

ペパーミントオイルを少量の水で薄めて、スプレー容器に入れます。

そして、ウサギ小屋の周りや侵入しそうな場所に吹きかけるだけ。

「シュッシュッ」とスプレーするだけで、イタチよけの結界ができあがります。

効果を持続させるためのポイントは以下の通りです。

- 定期的に吹きかけ直す(1週間に2?3回程度)

- 雨に濡れやすい場所は避ける

- ウサギが直接触れない場所に使用する

- 濃度は水で5?10倍に薄めるのがおすすめ

実は、多くのドラッグストアや自然食品店で簡単に手に入りますよ。

オンラインショップでの購入も便利です。

ただし、使いすぎには注意が必要です。

ウサギも強い香りが苦手なので、小屋の中に直接スプレーするのは避けましょう。

「ウサギちゃん、ごめんね。でもこれはあなたを守るためなんだよ」と、優しく説明してあげてくださいね。

この方法を試してみると、「わぁ、本当にイタチが来なくなった!」と驚く方も多いんです。

自然の力を借りた、優しくて効果的なイタチ対策。

ぜひ試してみてください。

音と光の力!イタチを怯えさせる新技術

音と光を使った新しい技術で、イタチを効果的に撃退できます。イタチの習性を利用したこの方法は、驚くほど効果的なんです。

まず、音による対策から見ていきましょう。

イタチは高周波音に敏感です。

「キーン」という人間には聞こえないような高い音が、イタチにとっては不快なんです。

そこで登場するのが、超音波発生装置。

この装置から出る音は人間には聞こえませんが、イタチには「ここは危険だ!」という警告になるんです。

次に、光による対策です。

イタチは夜行性ですが、突然の強い光には弱いんです。

そこで効果を発揮するのが、動体感知センサー付きのライト。

イタチが近づくと「パッ」と強い光が当たり、びっくりして逃げていっちゃうんです。

これらの新技術を使う際のポイントは以下の通りです。

- 装置の設置場所を工夫する(イタチの侵入経路を予測)

- 電池式のものは定期的に交換する

- 防水機能があるものを選ぶ(屋外使用の場合)

- ウサギにストレスがかからないよう配慮する

確かに初期費用はかかりますが、長期的に見ればイタチ被害による損失を考えると十分元が取れます。

「ウサギちゃんの安全のためなら!」という気持ちで投資する価値は十分にありますよ。

ただし、使用する際は近所への配慮も忘れずに。

光が強すぎて迷惑にならないか、音が漏れていないかなど、周囲の環境にも気を配りましょう。

「ご近所さんにも優しく、イタチにだけ厳しく」が理想的です。

これらの新技術を組み合わせれば、イタチ対策はグンと効果的になります。

「よーし、これでイタチなんか怖くない!」というくらい心強い味方になってくれるはずです。

庭の植栽で作る「天然のイタチよけバリア」

庭の植栽を工夫することで、天然のイタチよけバリアを作ることができます。イタチの嫌いな植物を上手に配置すれば、美しい庭を楽しみながらイタチ対策もできるんです。

イタチが苦手な植物には、強い香りを放つものが多いんです。

例えば、ラベンダー、ローズマリー、ミント類などがとても効果的。

「うわっ、くさい!」とイタチが思わず逃げ出してしまうような強い香りが特徴です。

これらの植物を使ったイタチよけバリアの作り方は以下の通りです。

- ウサギ小屋の周りに円形に植える

- 庭の境界線に沿って列状に植える

- ポット栽培して移動可能にする

- 香りの強い植物と一般の植物を交互に配置する

確かに多少の手間はかかりますが、これらの植物は比較的丈夫で育てやすいんです。

水やりと時々の剪定さえすれば、グングン育ってくれます。

特におすすめなのが、ラベンダーです。

美しい紫色の花を咲かせ、強い香りを放ちます。

イタチを寄せ付けない効果が高いだけでなく、庭の景観も素敵になりますよ。

「わぁ、きれい!」と近所の人に褒められること間違いなしです。

また、これらの植物は虫よけ効果もあるので、一石二鳥。

「イタチも虫も寄ってこない、素敵な庭になっちゃった!」なんていう嬉しい結果になるかもしれません。

ただし、ウサギが直接食べないよう注意が必要です。

香りの強い植物の中には、ウサギにとって刺激が強すぎるものもあります。

小屋から少し離れた場所に植えるなど、配置を工夫しましょう。

このように、庭の植栽で作る天然のイタチよけバリアは、見た目にも美しく、効果も抜群。

「庭がきれいになって、イタチ対策もできて、一石二鳥だね!」と、きっと満足できるはずです。

ウサギとイタチの「生態系バランス」を考える

ウサギとイタチの生態系バランスを理解することは、長期的なイタチ対策を考える上で非常に重要です。自然界では、捕食者と被食者のバランスが保たれていることで、生態系全体が健全に保たれているんです。

イタチは確かにウサギにとって脅威ですが、野生の環境では重要な役割を果たしています。

例えば、イタチがいることで、ウサギの個体数が適度に抑えられ、植物への過剰な食害を防いでいるんです。

「えっ、イタチって悪者じゃないの?」と思われるかもしれません。

でも、自然界ではみんな大切な役割を持っているんです。

生態系バランスを考慮したイタチ対策のポイントは以下の通りです。

- 完全な排除ではなく、共存を目指す

- 自然な忌避方法を優先する

- 地域全体での取り組みを心がける

- 季節による行動パターンの変化を理解する

- 他の野生動物への影響も考慮する

「イタチがいなくなったら、今度はネズミが増えちゃった!」なんてことになりかねません。

また、化学的な駆除方法ではなく、先ほど紹介したような植物を使った自然な方法を選ぶことで、環境への負荷を減らすことができます。

「自然に優しく、でもしっかり対策」という姿勢が大切です。

さらに、イタチの行動は季節によって変化します。

繁殖期には特に活発になるので、その時期に合わせた対策を取ることが効果的です。

「あ、もうすぐイタチが活発になる季節だ」と、カレンダーをチェックする習慣をつけるのもいいでしょう。

ウサギを守りつつ、イタチとも共存する。

一見難しそうですが、少し視野を広げれば可能なんです。

「ウサギもイタチも、みんな地球の仲間なんだ」という気持ちで、バランスの取れた対策を心がけてみましょう。

地域ぐるみで取り組む!効果的な「イタチ対策」

地域全体でイタチ対策に取り組むことで、より効果的な成果が得られます。一軒だけの対策では限界がありますが、みんなで協力すれば、イタチの被害を大幅に減らすことができるんです。

まず大切なのは、情報共有です。

「うちの庭でイタチを見かけたよ」「この対策が効果的だったよ」といった情報を、ご近所同士で交換しましょう。

イタチの出没情報や効果的な対策方法を共有することで、地域全体の対策レベルが上がります。

地域ぐるみのイタチ対策には、以下のようなアプローチが効果的です。

- 定期的な地域会議の開催

- 共同での環境整備(草刈りや廃棄物の適切な処理)

- イタチの好む環境を減らす取り組み

- 効果的な対策方法の共同研究と実践

- 子供たちへの環境教育の実施

「今月はどんな対策が効果的だった?」「新しい方法を試した人はいる?」といった情報交換の場を設けることで、地域全体の対策レベルがグッと上がります。

また、共同での環境整備も重要です。

イタチは、雑草が生い茂った場所や、放置された廃棄物の山を隠れ家として利用します。

地域で協力して定期的に清掃活動を行えば、イタチの生息しにくい環境を作ることができます。

「よーし、みんなで頑張ろう!」という雰囲気が生まれるのも、素敵ですね。

子供たちへの環境教育も忘れずに。

イタチと人間が共存するためには、次の世代の理解も大切です。

「イタチってどんな動物なの?」「どうして家に来ちゃうの?」といった疑問に、分かりやすく答えてあげましょう。

地域ぐるみの取り組みは、イタチ対策だけでなく、コミュニティの絆を強める良い機会にもなります。

「イタチ対策をきっかけに、ご近所付き合いが深まったよ」なんて声も聞こえてきそうです。

みんなで力を合わせれば、イタチとの上手な付き合い方が見つかるはず。

「一人じゃなくて、みんなで頑張ろう!」そんな気持ちで、地域ぐるみのイタチ対策に取り組んでみましょう。