イタチの屋外設備被害と予防策【配線や断熱材が標的に】設備を守る5つの効果的な方法を紹介

【この記事に書かれてあること】

イタチによる屋外設備被害でお困りではありませんか?- イタチによる屋外設備被害の実態と被害を受けやすい設備

- 設備の材質による被害の違いと対策のポイント

- イタチの侵入を防ぐ効果的な5つの予防策

- 屋外設備をイタチから守るための環境整備の方法

- イタチ被害の早期発見と対処で高額修理を回避

配線や断熱材が噛み砕かれ、高額な修理費用に頭を抱える方も多いはず。

でも、大丈夫です。

この記事では、イタチの被害から屋外設備を守る効果的な5つの対策をご紹介します。

金属製保護カバーの設置から、忌避剤の活用まで、専門知識がなくても実践できる方法ばかり。

これらの対策を順番に実施することで、イタチ被害ゼロの安心生活が手に入ります。

さあ、一緒にイタチ対策の達人になりましょう!

【もくじ】

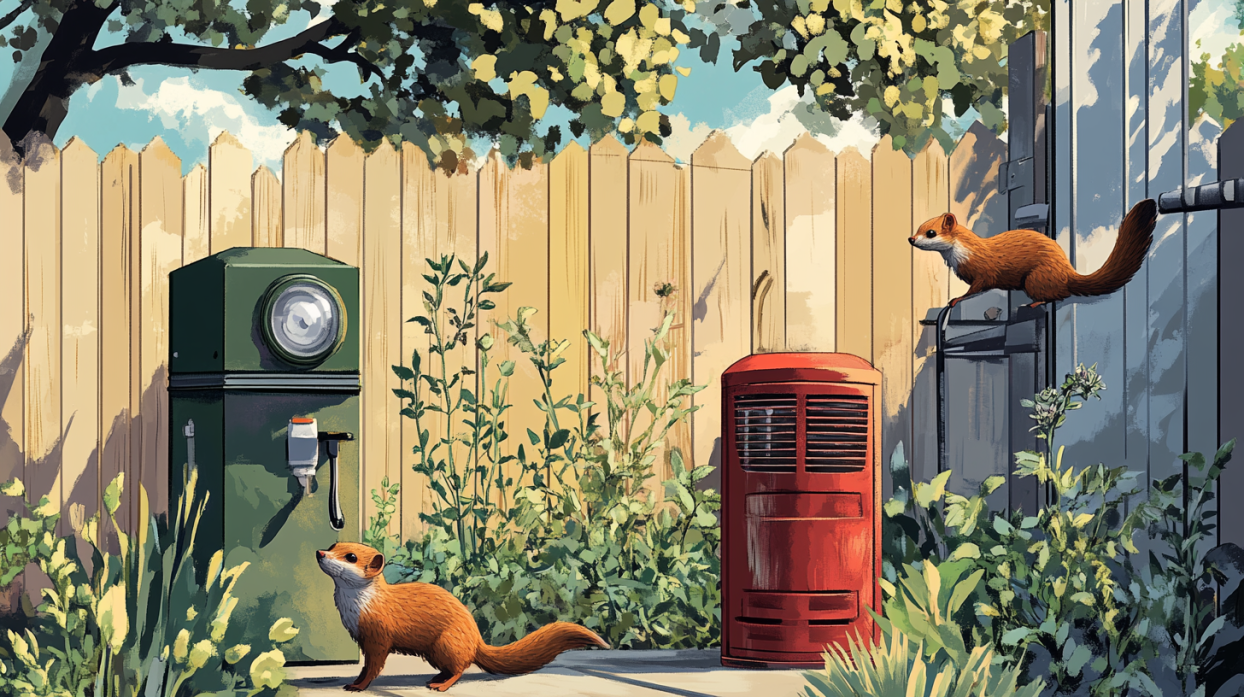

イタチの屋外設備被害とは?配線や断熱材が標的に

イタチが屋外設備を狙う「3つの理由」に注目!

イタチが屋外設備を狙う理由は、「隠れ家」「巣材」「食べ物」の3つです。これらを知ることで、効果的な対策が立てられます。

まず、イタチにとって屋外設備は絶好の隠れ家なんです。

「暗くて狭い場所が大好き!」というわけです。

エアコンの室外機や配電盤の中は、まさにイタチ天国。

人目を避けてゆっくりできる安全な空間なんです。

次に、設備の中にある柔らかい素材は巣材として最適。

「これはふかふかのベッドになるぞ〜」とイタチは喜んでしまうんです。

断熱材やゴムパッキンは、イタチにとって高級寝具同然。

あっという間にボロボロにされちゃいます。

最後は、意外かもしれませんが、食べ物を求めて屋外設備に近づくんです。

「ここにはおいしそうな虫がいっぱいいるぞ!」と、イタチは興奮してしまうんですね。

特に電気設備は虫が集まりやすいので、イタチにとっては格好の狩り場になってしまうんです。

- 隠れ家として安全で快適

- 巣材として使える柔らかい素材がたくさん

- 虫などの食べ物が集まりやすい

- 人間の生活圏に近い場所で生活できる

- 温かい場所で冬を過ごせる

対策を立てる時も、これらのポイントを押さえておくことが大切です。

イタチ被害が多発!「よく狙われる屋外設備」一覧

イタチによく狙われる屋外設備は、エアコン室外機、配電盤、物置、雨どいの4つです。これらの設備は要注意です。

まず、エアコン室外機。

「ここは暖かくて最高!」とイタチは大喜び。

特に冬は、室外機の暖かさに惹かれてやってきます。

ファンの中に巣を作られると、エアコンが故障する原因にも。

「ガタガタ」という異音がしたら、イタチの仕業かもしれません。

次に配電盤。

「狭くて暗い、イタチ天国だ〜」と喜んでしまうんです。

配線をかじられると、停電や火災の危険も。

「チクチク」という音がしたら要注意です。

物置も人気の的。

「おっ、こんなところに隠れ家が!」とイタチは大興奮。

中の物をかじられたり、糞尿で汚されたりすることも。

「クンクン」という匂いがしたら、イタチが侵入している可能性大です。

最後に雨どい。

「ここを通って屋根裏に行けるぞ!」とイタチは考えます。

雨どいを伝って屋根裏に侵入されると、大変なことに。

「カリカリ」という音が聞こえたら要注意。

- エアコン室外機:暖かさが魅力

- 配電盤:狭くて暗い隠れ家に最適

- 物置:隠れ家兼食料庫として人気

- 雨どい:屋根裏への侵入経路に

- 換気扇:臭いに誘われてやってくる

早めの対策が被害を防ぐコツです。

イタチの被害は季節で変化!「時期別の対策」を解説

イタチの被害は季節によって変化します。春と秋は繁殖期、夏は子育て期、冬は越冬期と、それぞれ対策のポイントが違うんです。

春と秋の繁殖期は要注意。

「素敵な巣を見つけなきゃ!」とイタチたちは大忙し。

この時期は特に屋外設備への侵入が増えます。

暖かくて安全な場所を探して、あちこち探し回るんです。

エアコンの室外機や配電盤のチェックを念入りにしましょう。

「カサカサ」という音がしたら、イタチが巣作りを始めているかも。

夏は子育て真っ最中。

「子供たちの食べ物を見つけなきゃ」と必死です。

この時期は特に物置や庭の設備を狙われやすくなります。

食べ物の匂いに誘われて、ゴミ置き場を荒らすことも。

「ガサガサ」という音がしたら、子イタチたちが遊んでいる可能性大。

冬は越冬のために暖かい場所を探します。

「寒いよ〜、どこか暖かい所はないかな」と、エアコンの室外機や暖房設備の周りによく現れます。

「ピーピー」という鳴き声が聞こえたら、イタチが寒さに震えている証拠かも。

- 春秋(繁殖期):巣作り場所を探して侵入増加

- 夏(子育て期):食べ物を求めて行動範囲拡大

- 冬(越冬期):暖かい場所を求めて建物に接近

- 年中:水場や食べ物がある場所に集まる

「今の季節はイタチがどんな行動をしてるんだろう?」と考えながら対策するのがコツです。

イタチの侵入を見逃すな!「被害の初期症状」チェック

イタチの侵入を早期発見するには、「音」「臭い」「跡」「異変」の4つのサインに注目します。これらの初期症状を見逃さないことが、被害を最小限に抑えるポイントです。

まず、「音」に敏感になりましょう。

「カリカリ」「ガサガサ」という音が夜中に聞こえたら要注意。

「あれ?なんだか変な音がする」と感じたら、イタチが活動を始めている可能性大です。

特に天井裏や壁の中から聞こえる場合は、すぐに調べる必要があります。

次に「臭い」です。

イタチ特有の強烈なムスク臭が漂ってきたら、侵入のサイン。

「うわっ、なんか変な匂いがする!」と思ったら、イタチの可能性を疑いましょう。

特に換気扇や物置の周りで臭いが強い場合は、そこが侵入経路かもしれません。

「跡」も見逃せません。

噛み跡や引っかき傷、足跡などが見つかったら、イタチの仕業の可能性大。

「あれ?この傷、昨日はなかったよな」と思ったら、すぐにチェックしてください。

特に配線や断熱材に傷があると危険です。

最後に「異変」です。

設備の動作不良や、ごみ袋が荒らされているなど、普段と違う状況があればイタチの仕業かも。

「なんだか最近エアコンの調子が悪いな」と感じたら、イタチが原因である可能性も考えましょう。

- 音:カリカリ、ガサガサという異音に注意

- 臭い:強烈なムスク臭が特徴的

- 跡:噛み跡、引っかき傷、足跡をチェック

- 異変:設備の動作不良や周囲の乱れに注目

- 毛:茶色い細い毛が落ちていないか確認

「早く見つけて、早く対策」が被害を防ぐ鉄則です。

イタチの侵入を見逃さない、鋭い観察眼を持つことが大切ですよ。

イタチ被害の深刻度を比較!材質による違いと対策法

プラスチック製vs金属製!「被害の受けやすさ」を比較

プラスチック製の設備は金属製に比べて、イタチの被害を受けやすいんです。その理由と対策を詳しく見ていきましょう。

まず、プラスチック製の設備はイタチにとって「おいしそうな歯ごたえ」なんです。

柔らかくて噛みやすいので、イタチは喜んで噛み砕いてしまいます。

「これ、おもちゃみたいで楽しい!」とイタチは思っているかもしれません。

特に、電線の被覆やパイプの外装などが狙われやすいです。

一方、金属製の設備は「硬くて噛みにくい」ので、イタチの被害を受けにくいんです。

「うーん、これは歯が立たないな」とイタチも諦めてしまうことが多いです。

ただし、完全に安全というわけではありません。

金属製でも薄い部分や接合部分は攻撃される可能性があるので注意が必要です。

では、具体的にどんな違いがあるのでしょうか?

- 被害の程度:プラスチック製は大きな穴が開いたり、割れたりしやすい。

金属製は表面に傷がつく程度。 - 修理の難しさ:プラスチック製は交換が必要になることが多い。

金属製は表面処理で済むことが多い。 - 二次被害のリスク:プラスチック製は中の配線などが露出しやすく、漏電や火災のリスクが高い。

金属製はそのリスクが比較的低い。 - 耐久性:プラスチック製は繰り返し攻撃されると劣化が早い。

金属製は長持ちする。

「がりがり」と噛んでも歯が立たないので、イタチもあきらめてしまいます。

また、プラスチック製の部分を金属テープで覆うのも手軽な方法です。

金属製の設備は比較的安全ですが、定期的な点検を忘れずに。

小さな傷でも見つけたら早めに補修しましょう。

「ちょっとした傷も油断は禁物!」というわけです。

これらの違いを理解して、適切な対策を取ることで、イタチ被害から大切な設備を守ることができますよ。

ゴム製vs硬質プラスチック製!「イタチの噛み跡」の特徴

ゴム製の部品と硬質プラスチック製の部品では、イタチの噛み跡に大きな違いがあります。それぞれの特徴と対策を見ていきましょう。

まず、ゴム製の部品。

これはイタチにとって「おいしい歯ごたえ」なんです。

柔らかくて噛みやすいので、イタチは喜んで噛みちぎってしまいます。

「わーい、ゴムのおもちゃだ!」とイタチは大喜び。

特に、配管のゴムパッキンやケーブルの被覆などが狙われやすいです。

ゴム製部品の噛み跡の特徴は:

- 深い歯形がくっきり残る

- 大きな欠損や裂け目ができやすい

- 噛み跡の周りがめくれ上がる

- 複数の噛み跡が集中して見られる

「うーん、ちょっと固いな」とイタチも一瞬躊躇するかも。

でも、諦めずに噛み続けることもあるので油断は禁物です。

硬質プラスチック製部品の噛み跡の特徴は:

- 表面に浅い傷や凹みが残る

- 歯形がはっきりしない場合が多い

- 角や端の部分が集中的に攻撃される

- 噛み跡の周りに細かいひび割れができる

ゴム製部品の対策:

- 金属製カバーで保護する:噛みつけないようにガードします。

- 忌避剤を塗布する:イタチの嫌いな匂いで近寄らせません。

- 硬質ゴムに交換する:噛みにくい素材に変更します。

- 表面を滑らかにする:歯が引っかかりにくくなります。

- 金属テープを貼る:噛みつきにくくなります。

- 定期的に点検する:小さな傷も見逃さず早めに対処します。

でも、この違いを知ることで効果的な対策が取れるんです。

イタチの好みと行動パターンを理解して、適切な防御策を講じれば、大切な設備を守ることができますよ。

断熱材の種類で被害に差が!「耐性の高い素材」とは

断熱材の種類によって、イタチ被害の受けやすさに大きな違いがあるんです。耐性の高い素材を知って、効果的な対策を立てましょう。

まず、イタチに大人気なのが柔らかいウレタン系断熱材。

「わーい、ふわふわのベッドだ!」とイタチは大喜び。

噛みちぎったり、巣材にしたりと、散々な目に遭います。

特に、配管周りや壁の中の断熱材が狙われやすいんです。

一方、硬質発泡系の断熱材は比較的イタチに強いんです。

「うーん、これは固くて噛みにくいな」とイタチも困惑。

でも、完全に安全というわけではありません。

粉々に砕いて巣材にされることもあるので要注意です。

では、具体的にどんな違いがあるのでしょうか?

- 被害の速さ:ウレタン系は一晩で大きな穴が開くことも。

硬質発泡系は時間がかかります。 - 被害の範囲:ウレタン系は広範囲に被害が広がりやすい。

硬質発泡系は局所的になりがちです。 - 二次被害:ウレタン系は巣材として使われやすく、衛生面でも問題に。

硬質発泡系はその心配が少ないです。 - 修復の難しさ:ウレタン系は交換が必要になることが多い。

硬質発泡系は部分補修で済むことも。

- 金属箔付き断熱材を使用する:表面が固くて噛みにくいので、イタチを寄せ付けません。

- 硬質発泡系断熱材に切り替える:ウレタン系よりも耐性が高く、被害を軽減できます。

- 断熱材の周りを金網で覆う:物理的にイタチの接近を防ぎます。

- 忌避剤を併用する:断熱材の周辺にイタチの嫌いな匂いをつけて寄せ付けません。

- 定期的な点検を行う:小さな被害も見逃さず、早めに対処します。

でも、この違いを知ることで効果的な対策が取れるんです。

イタチの好みと行動パターンを理解して、適切な素材選びと防御策を講じれば、大切な設備を守ることができますよ。

断熱材選びは家の快適さだけでなく、イタチ対策の重要なポイントなんです。

賢く選んで、イタチとの知恵比べに勝ちましょう!

配線被害vsパイプ被害!「修理費用の高額化」に注意

イタチによる設備被害、特に配線とパイプの被害は修理費用が高額になりがちです。それぞれの特徴と対策を見ていきましょう。

まず、配線被害。

これはイタチにとって「おいしそうな細い紐」なんです。

かじられると、電気系統に大きな影響が出てしまいます。

「ちょっとかじっただけなのに、大変なことになっちゃった!」というのが配線被害の怖いところ。

配線被害の特徴:

- 被覆が剥がされ、中の銅線が露出する

- ショートや漏電の危険性が高い

- 火災のリスクがある

- 電気系統全体の不具合につながる

これは「かじりがいのある太い棒」としてイタチに狙われます。

特に、プラスチック製のパイプが危険です。

「がりがり」と噛まれて、水漏れの原因になることも。

パイプ被害の特徴:

- 小さな穴や亀裂ができやすい

- 水漏れや気体漏れの可能性がある

- 継ぎ目の部分が集中的に攻撃される

- 断熱材が剥がされて、凍結のリスクが高まる

- 配線被害:電気系統全体の点検が必要で、数十万円から数百万円かかることも。

- パイプ被害:部分的な修理で済むことが多く、数万円から数十万円程度。

でも、配線被害は目に見えない部分まで影響が及ぶので、大がかりな修理が必要になるんです。

では、どう対策すればいいのでしょうか?

配線被害の対策:

- 金属製の配線カバーを使用する:イタチの歯が立ちません。

- 配線を壁の中に埋め込む:イタチの手の届かない場所に隠します。

- 忌避剤を定期的に散布する:イタチを寄せ付けません。

- 金属製のパイプに交換する:噛みつかれにくくなります。

- パイプカバーを取り付ける:直接噛まれるのを防ぎます。

- 定期的な点検を行う:小さな被害も見逃さず、早めに対処します。

「事前の対策にちょっとお金をかけても、大きな出費を防げるなら、それでいいや」と考えるのがポイントです。

イタチ被害から大切な設備を守り、家計も守りましょう!

イタチの好物vs苦手な素材!「被害防止」のヒント

イタチの好物と苦手な素材を知ることで、効果的な被害防止策が立てられます。それぞれの特徴とそれを活かした対策を見ていきましょう。

まず、イタチの大好物。

これらは要注意です!

- 柔らかいプラスチック:「わーい、おもちゃみたい!」とイタチは大喜び。

- ゴム製品:「おいしい歯ごたえ!」と噛みちぎってしまいます。

- 発泡スチロール:「ふわふわで巣材にぴったり!」と喜んで持ち去ります。

- 木材:「歯ごたえがちょうどいい!」と噛み続けてしまいます。

これらを上手に活用しましょう。

- 金属:「固くて噛めない…」とイタチも諦めます。

- 石材:「歯が立たないよ〜」と近寄らなくなります。

- ガラス:「つるつるして噛めない!」とイタチは困惑します。

- セラミック:「硬すぎて歯が痛い…」と避けるようになります。

1. 好物を隠す:

イタチの好物となる素材は、できるだけ目につかない場所に置きましょう。

例えば、ゴム製のホースは使わないときは物置にしまうなど。

「あれ?おいしそうなものがどこにも見当たらないぞ」とイタチを困らせます。

2. 苦手な素材でガード:

大切な設備の周りを、イタチの苦手な素材で囲みましょう。

例えば、配線の周りに金属製のカバーを取り付けるなど。

「うーん、固くて歯が立たないな」とイタチも諦めてしまいます。

3. 素材の組み合わせ:

好物の素材を使わざるを得ない場合は、苦手な素材と組み合わせましょう。

例えば、木製の柱の周りに金属板を巻くなど。

「おいしそうだけど、近づけないよ〜」とイタチをジレンマに陥れます。

4. 臭いで撃退:

イタチの嫌いな香りのする素材を活用しましょう。

例えば、ハッカ油を染み込ませた布を設備の近くに置くなど。

「うっ、この臭いは苦手!」とイタチは逃げ出します。

5. 定期的な点検と交換:

イタチの好物となる素材は、定期的に点検し、必要に応じて苦手な素材に交換しましょう。

「あれ?前はおいしかったのに…」とイタチを落胆させます。

これらの対策を組み合わせることで、イタチ被害を大幅に減らすことができます。

「イタチの好き嫌いを知って、賢く対策」というわけです。

でも、忘れないでください。

イタチも生きものです。

過度に傷つけたり苦しめたりしないよう、人道的な方法で対策を行うことが大切です。

イタチとの共存を目指しながら、大切な設備を守りましょう。

イタチの屋外設備被害を防ぐ!効果的な対策方法5選

すき間を完全封鎖!「金属製保護カバー」の設置方法

金属製保護カバーの設置は、イタチの屋外設備被害を防ぐ最も効果的な方法です。しっかりと隙間を塞ぎ、イタチの侵入を物理的に防ぎましょう。

まず、なぜ金属製なのでしょうか?

それは、イタチの鋭い歯でも噛み砕けないからです。

「がりがり」と噛んでも歯が立たず、イタチもあきらめてしまいます。

プラスチック製だと、あっという間に穴を開けられてしまうんです。

では、具体的な設置方法を見ていきましょう。

- サイズの測定:保護したい設備の寸法を正確に測ります。

「ちょっと大きめにしておこう」なんて考えはNG。

隙間ができてしまいます。 - 材料の選択:ステンレス製や亜鉛メッキ鋼板がおすすめです。

錆びにくく長持ちします。 - カバーの作成:金属加工店に依頼するか、自作する場合は金切りばさみを使います。

角は丸く処理して安全性を確保しましょう。 - 通気口の確保:設備に応じて、5ミリ以下の小さな穴を開けます。

イタチは入れませんが、空気は通ります。 - 設置:ネジやボルトでしっかり固定します。

がたつきがないか確認してください。

例えば、エアコンの室外機なら冷却ファンの動きを邪魔しないようにしましょう。

また、定期的に点検するのも忘れずに。

「一度つけたらもう安心」なんて油断は禁物です。

小さな隙間でもイタチは侵入してしまうので、がっちりガードしましょう。

金属製保護カバーで、イタチとの知恵比べに勝利です!

「ここは入れないぞ〜」とイタチも諦めてくれるはずです。

イタチを寄せ付けない!「忌避剤スプレー」の活用術

忌避剤スプレーは、イタチを寄せ付けない臭いや味で屋外設備を守る効果的な方法です。正しい使い方を知って、イタチ対策の強い味方にしましょう。

まず、忌避剤スプレーの種類を見てみましょう。

大きく分けて化学系と天然系があります。

- 化学系:合成された成分で強力な効果。

持続性が高いですが、環境への影響に注意が必要。 - 天然系:植物由来の成分を使用。

環境に優しいですが、効果の持続時間が短め。

- 対象箇所の清掃:まず、スプレーを吹きかける場所をきれいに掃除しましょう。

汚れていると効果が薄れてしまいます。 - たっぷり吹きかける:対象箇所にムラなく、たっぷりと吹きかけます。

「ちょっとでいいかな」なんて思わずに、しっかりと。 - 乾かす:すぐに触らず、しっかり乾かします。

「早く効果出ないかな」と焦らず、待つことが大切です。 - 定期的に再塗布:効果は徐々に薄れるので、1〜2週間おきに再塗布しましょう。

「一度やったからもう大丈夫」は禁物です。 - 雨の後は要チェック:雨で流されやすいので、雨が降った後は忘れずに塗り直しましょう。

特に、ペットがいる家庭では天然系を選ぶのがおすすめです。

「イタチは追い払いたいけど、うちの猫には優しくありたい」そんな気持ち、よくわかります。

また、食べ物や飲み物に付着しないよう気をつけましょう。

誤って口に入ると危険です。

忌避剤スプレーを上手に使えば、イタチに「うわ、この臭い嫌だな〜」と思わせることができます。

目に見えない壁を作って、大切な設備を守りましょう。

夜間の侵入を阻止!「センサーライト」の効果的な配置

センサーライトは、イタチの夜間侵入を防ぐ強力な味方です。突然の明るさでイタチを驚かせ、逃げ出させる効果があります。

正しい配置方法を知って、夜の守りを固めましょう。

まず、センサーライトの特徴を押さえておきましょう。

人や動物の動きを感知して自動的に点灯する仕組みです。

イタチにとっては「わっ!急に明るくなった!」という驚きの仕掛けになるんです。

では、効果的な配置のポイントを見ていきましょう。

- 設置場所の選定:イタチが侵入しそうな場所を重点的に守ります。

エアコンの室外機周り、物置の入り口、庭の生け垣の近くなどがおすすめです。 - 高さの調整:地面から1.5〜2メートルの高さに設置するのが理想的。

イタチの目線より少し高めで、広い範囲を照らせます。 - 角度の調整:少し下向きに傾けて設置しましょう。

イタチの動きを確実に捉えられます。 - 死角をなくす:1台では足りない場合は、複数台を組み合わせて死角をなくします。

「ここなら暗いかな」というスキマを作らないのがコツです。 - 明るさの調整:あまり明るすぎると近所迷惑になるので、程よい明るさに調整しましょう。

1000〜1500ルーメン程度が目安です。

風で揺れる植物や、道路を通る車でも反応してしまうと、夜中じゅう点滅して困ってしまいます。

感度調整をしっかり行いましょう。

また、定期的なメンテナンスも忘れずに。

電池式の場合は電池切れに注意し、ソーラー式なら太陽光がしっかり当たる場所に設置しましょう。

センサーライトで夜の侵入を防げば、イタチに「ここは危険だぞ」と学習させることができます。

「真っ暗な夜に忍び込もう」というイタチの狙いを、明るい光でぶち壊しましょう!

臭いで撃退!「天然ハーブ」を使った簡単イタチ対策

天然ハーブを使ったイタチ対策は、安全で環境に優しい方法です。イタチの嫌いな香りを利用して、屋外設備を守りましょう。

まず、イタチが苦手な香りのハーブを知っておきましょう。

代表的なものは以下の通りです。

- ミント

- ラベンダー

- ローズマリー

- セージ

- タイム

では、具体的な使い方を見ていきましょう。

- 生のハーブを植える:屋外設備の周りにハーブを植えます。

見た目も良く、虫よけにもなって一石二鳥です。 - ドライハーブを置く:小袋に入れたドライハーブを設備の近くに吊るします。

風で香りが広がります。 - 精油を活用する:綿球に精油を数滴垂らし、設備の近くに置きます。

強い香りで効果的です。 - スプレーを作る:水とハーブ精油を混ぜてスプレーボトルに入れ、設備に直接吹きかけます。

- ハーブティーを活用:使用済みのハーブティーの茶葉を乾燥させ、設備の周りにまきます。

香りは徐々に弱くなるので、1〜2週間おきに新しいものと交換しましょう。

「一度置いたらずっと効く」なんて思っていると、いつの間にかイタチに侵入されてしまいますよ。

また、雨に注意も大切です。

雨で香りが流されてしまうので、屋根のある場所に置くか、雨の後は忘れずに補充しましょう。

天然ハーブを使えば、化学物質を使わずにイタチ対策ができます。

「安全で良い香りなのに、イタチは寄ってこない」という、まさに理想的な方法です。

お庭や家の周りが良い香りに包まれて、気分も上がりますよ。

屋外設備周辺の整備!「イタチが嫌がる環境づくり」のコツ

屋外設備周辺の環境整備は、イタチを寄せ付けない効果的な方法です。イタチが嫌がる環境を作ることで、長期的な被害予防につながります。

まず、イタチが好む環境を知っておきましょう。

イタチは以下のような場所を好みます。

- 暗くて狭い隙間

- 茂みや積まれた木材の陰

- 静かで人の気配が少ない場所

- 食べ物の残りかすがある場所

では、具体的な環境整備のコツを見ていきましょう。

- 隙間をなくす:設備の周りの小さな隙間も見逃さず、すべて塞ぎます。

「こんな小さな隙間なら大丈夫だろう」と油断は禁物。

イタチは驚くほど小さな隙間から侵入できるんです。 - 照明を設置する:暗がりをなくすため、屋外設備周辺に常夜灯を設置します。

イタチは明るい場所を避ける傾向があります。 - 整理整頓を心がける:物置や庭の片付けをしっかり行います。

積まれた木材や古い家具など、イタチの隠れ家になりそうなものは撤去しましょう。 - 植栽を管理する:生け垣や低木は定期的に刈り込みます。

茂みはイタチの格好の隠れ場所になってしまいます。 - 餌となるものを除去する:果物の落下物や生ごみなど、イタチの食べ物になりそうなものは迅速に片付けます。

「ちょっとくらいなら」と放置すると、イタチを引き寄せてしまいます。

一度整備しただけでは不十分で、継続的な管理が必要です。

「もう大丈夫だろう」と油断せず、月に1回程度は周辺をチェックする習慣をつけましょう。

また、近隣との協力も重要です。

自分の家だけきれいにしても、隣がイタチの住みやすい環境だと意味がありません。

ご近所さんと情報を共有し、地域ぐるみでイタチ対策に取り組むのが理想的です。

このように、屋外設備周辺の環境整備は、イタチ対策の基本中の基本。

「イタチさん、ここは住みにくいよ」とメッセージを送るようなものです。

快適な人間の生活空間は、イタチにとっては不快な空間。

そんな環境づくりを心がけましょう。

きれいに整備された屋外設備周辺は、イタチ対策だけでなく、防犯効果も期待できます。

一石二鳥の効果で、安全で快適な住環境を作り上げることができますよ。