イタチの排泄物が示す生態情報【食性や健康状態がわかる】排泄習性を利用した効果的な対策法

【この記事に書かれてあること】

イタチの排泄物、ただの汚物だと思っていませんか?- イタチの排泄物から食性や健康状態を判断

- フンの量と分布で生息数や行動範囲を推定

- 排泄物の季節による変化から生態を把握

- 他の動物(タヌキ・ネコ)との排泄習性の違いを理解

- 排泄物を活用した被害対策と生態観察の方法

実は、その中に驚くべき情報が隠されているんです。

食べ物の好み、健康状態、さらには季節の変化まで。

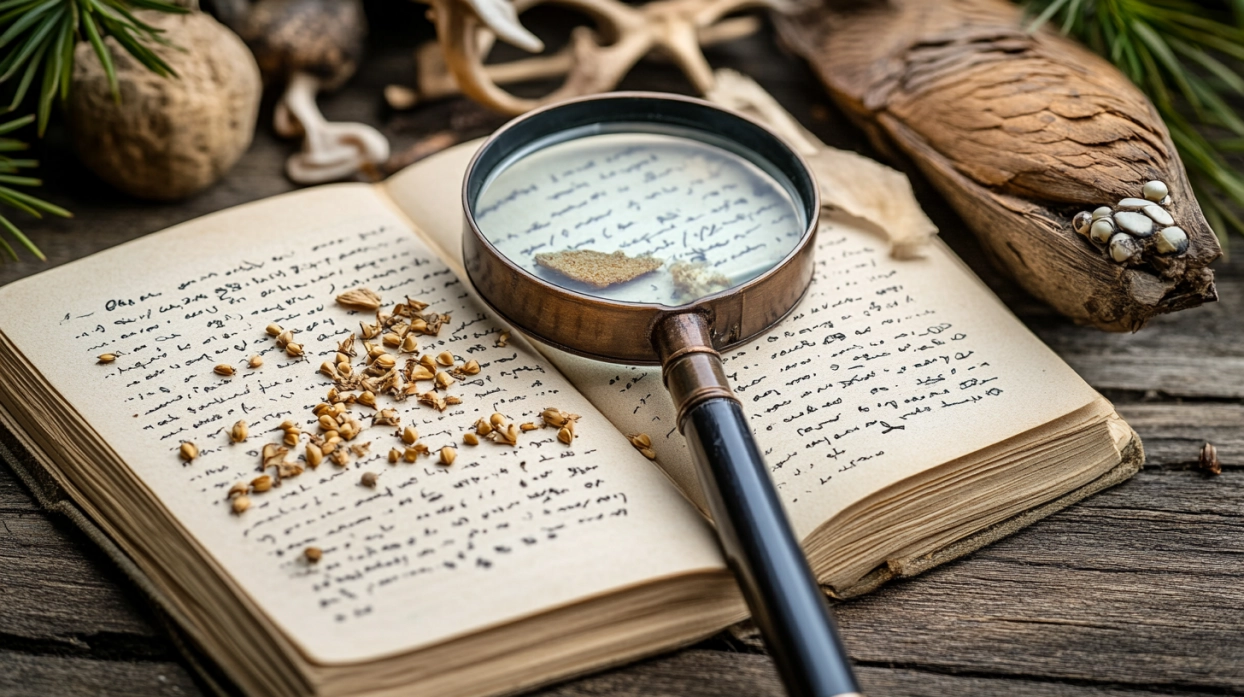

イタチの排泄物を観察することで、まるで小さな探偵になったような気分を味わえます。

「えっ、フンを観察するの?」と驚くかもしれません。

でも、この知識があれば、イタチの行動を予測し、効果的な対策を立てられるんです。

さあ、イタチの排泄物が教えてくれる秘密の世界を覗いてみましょう。

きっと、今までとは違う目でイタチを見ることができるはずです。

【もくじ】

イタチの排泄物が教えてくれる生態情報とは

イタチの食性がフンから分かる!骨や種子に注目

イタチの食べ物は、フンを調べるとよく分かります。フンの中に残っている骨や種子を見れば、イタチが何を食べたのか分かるんです。

イタチのフンには、食べた物の消化しきれなかった部分がたくさん残っています。

例えば、小さな動物の骨や歯、昆虫の硬い殻、果物の種などです。

これらを丁寧に観察すると、イタチの食生活が見えてきます。

「えっ、フンを観察するの?気持ち悪くない?」と思うかもしれません。

でも、生き物の研究者たちは、フンの観察を重要な調査方法として使っているんです。

イタチのフンから分かる食べ物の例を見てみましょう。

- 小さな骨や歯:ネズミやモグラなどの小動物を食べた証拠

- 鳥の羽:小鳥を捕まえて食べたことを示す

- 昆虫の殻:カブトムシやコオロギなどの昆虫を食べた跡

- 果物の種:イチゴやブドウなどの果物を食べたサイン

- 魚の骨:川や池で魚を捕まえて食べたことが分かる

春には昆虫や果物が多く、冬には小動物の骨が増えるなど、季節によって食べ物が変わるのが分かるんです。

フンの観察は、イタチの生態を知る上でとても大切な方法。

「フンを見るだけでこんなに分かるなんて、すごい!」と驚くかもしれません。

イタチの食生活を知ることで、その生態や行動をより深く理解できるようになるのです。

フンの形状や色から健康状態を判断!異変に要注意

イタチのフンを観察すると、その形や色から健康状態を判断できます。健康なイタチのフンには特徴があり、異常があれば病気のサインかもしれません。

健康なイタチのフンは、次のような特徴があります。

- 形状:細長くてねじれている

- 色:黒褐色や暗褐色

- 硬さ:適度な硬さがある

- 臭い:強い独特の臭いがする

例えば、フンがドロドロだったり、血が混じっていたりすると、腸の病気や寄生虫の可能性があります。

「ええっ、フンの色や形で分かるの?」と思うかもしれませんね。

でも、実はフンは体の中の状態を直接反映するものなんです。

健康に問題があるイタチのフンの例を見てみましょう。

- ドロドロの下痢便:食あたりや腸の炎症の可能性

- 真っ黒いタール状のフン:消化管で出血している可能性

- 灰白色のフン:肝臓や胆のうに問題がある可能性

- 細長い白い物体が混じる:寄生虫がいる可能性

- 異常に臭いが強い:消化不良や腸内細菌のバランスが崩れている可能性

例えば、農薬の使用や、食べ物の変化などが考えられます。

フンの観察は、イタチの健康状態を知る上で重要な手がかりになります。

「フンを見るのは少し気持ち悪いけど、イタチの健康のためなら頑張れそう!」とやる気が出てくるかもしれませんね。

イタチの健康を守ることは、生態系全体の健康にもつながるのです。

排泄物の量と分布で生息数を推定!密度チェックが鍵

イタチの排泄物の量と分布を調べると、その地域にどのくらいのイタチが住んでいるか推測できます。これは「密度チェック」と呼ばれる方法で、生態学者たちがよく使う手法なんです。

まず、イタチの排泄物の特徴をおさらいしましょう。

- 細長くてねじれた形

- 黒褐色や暗褐色

- 強い臭いがする

- 1日に数回排泄する

では、どうやって生息数を推定するのでしょうか?

方法は簡単です。

- 一定の広さの区域を決める(例:100平方メートル)

- その区域内にあるイタチの排泄物を全て数える

- 排泄物の新しさを確認する(湿っているか乾いているか)

- この作業を数日間続ける

でも、この方法は意外と正確なんです。

例えば、100平方メートルの区域で1日に5個の新しい排泄物が見つかったとします。

イタチは1日に約3回排泄するので、この区域には約2匹のイタチがいると推測できるんです。

また、排泄物の分布からイタチの行動範囲も分かります。

- 排泄物が集中している場所:イタチのお気に入りスポット

- 排泄物が線状に並んでいる場所:イタチの移動ルート

- 排泄物が見つからない場所:イタチがあまり活動しない場所

「まるでイタチの秘密の日記を読んでいるみたい!」とワクワクしてきませんか?

密度チェックは、イタチの生態を理解し、適切な対策を立てる上でとても重要です。

イタチの数が増えすぎていれば被害が出やすくなりますし、逆に少なすぎれば生態系のバランスが崩れるかもしれません。

イタチと上手に付き合っていくために、この方法を活用してみてはいかがでしょうか。

イタチの排泄習性「縄張りマーキング」に要注意!

イタチの排泄には、単なる生理現象以上の意味があります。それは「縄張りマーキング」という重要な役割を果たしているんです。

この習性を理解すると、イタチの行動がよく分かるようになります。

イタチの縄張りマーキングには、こんな特徴があります。

- 目立つ場所に排泄する

- 石や木の上など、高い位置に排泄することもある

- 縄張りの境界線に沿って排泄する

- 強い臭いのフンや尿を使う

- 定期的に同じ場所でマーキングを繰り返す

でも、これにはちゃんと理由があるんです。

イタチにとって、縄張りマーキングは大切なコミュニケーション手段。

フンや尿の臭いには、イタチの個体情報がたくさん含まれています。

例えば、性別や年齢、健康状態、繁殖可能かどうかなどが分かるんです。

マーキングの目的は主に2つあります。

- 他のイタチへの警告:「ここは私の縄張りだよ。入ってこないでね」

- 異性へのアピール:「私はこんな元気な個体です。繁殖相手にどうですか?」

「恋の季節はイタチも大忙し!」というわけです。

この習性を知っていると、イタチの被害対策に役立ちます。

例えば、マーキングされやすい場所を見つけて、そこに重点的に対策を施すことができます。

また、人間の視点からすると「困った習性」かもしれませんが、イタチにとっては大切な行動です。

「イタチさん、それはちょっと困るなぁ」と思いつつも、その生態を理解することが共存への第一歩になるのです。

イタチの縄張りマーキングは、彼らの社会生活を支える重要な習性。

この知識を活かして、イタチとの上手な付き合い方を考えてみましょう。

イタチの排泄物から分かる生態の季節変化

春夏のフンvs秋冬のフン!内容物の違いに驚き

イタチのフンは季節によって中身が大きく変わります。春夏と秋冬では、まるで別の動物のフンかと思うほど違いがあるんです。

春から夏にかけてのイタチのフンは、こんな特徴があります。

- 色が明るめの茶色

- 昆虫の羽や殻が多く含まれる

- 果物の種子が見つかることも

- 形状がやや柔らかめ

実は春から夏にかけて、イタチは昆虫をたくさん食べるんです。

カブトムシやコオロギの殻がフンの中にゴロゴロ出てくることも。

一方、秋から冬のフンはこんな感じ。

- 色が濃い茶色から黒っぽい

- 小動物の骨や毛が多く含まれる

- 形状がやや硬め

- 全体的に量が少なめ

ネズミやモグラの骨がフンの中に見つかることも多いんです。

「まるで食べ物日記みたい!」そう思いませんか?

イタチのフンを観察することで、季節の移り変わりがよく分かるんです。

春になると昆虫の殻が増え、秋が深まるにつれて小動物の骨が増える。

自然のカレンダーのようですね。

この季節変化を知ることで、イタチの行動をより正確に予測できます。

春夏は庭や畑での活動に注意。

秋冬は家屋への侵入に気をつける。

そんな対策が立てやすくなるんです。

イタチのフン、侮れませんね!

繁殖期の排泄物は要注意!臭いの強さと頻度が増加

イタチの繁殖期になると、フンの特徴が大きく変わります。臭いが強くなり、排泄の頻度も増えるんです。

これは、イタチが自分の存在を異性にアピールしているサインなんです。

繁殖期のイタチのフンには、こんな特徴があります。

- 臭いがとても強くなる

- 排泄の頻度が増える

- 目立つ場所に排泄する傾向が強まる

- フンの色が濃くなる

でも、この強烈な臭いには重要な役割があるんです。

イタチは臭いで互いの情報を交換しているんです。

臭いの正体は、ホルモンの影響で分泌される特殊な物質。

これを嗅ぎ分けることで、イタチは相手の性別や健康状態、繁殖の準備ができているかなどを判断しているんです。

排泄の頻度も増えます。

普段は1日に2〜3回程度ですが、繁殖期には5〜6回に増えることも。

まるで「ここにいるよ〜」と大声で叫んでいるようなものです。

場所選びにも変化が。

普段は隠れた場所に排泄することが多いのですが、繁殖期には目立つ場所を選ぶようになります。

石の上や木の枝先など、他のイタチが見つけやすい場所に「置手紙」を残すわけです。

この行動の変化を知ることで、イタチの繁殖期を見逃さず、適切な対策を取ることができます。

例えば、家の周りの目立つ場所を重点的にチェックしたり、臭い対策を強化したりするのがおすすめです。

イタチの恋の季節、意外と大騒ぎなんですね!

冬のイタチのフンは少なめ?食物不足の影響大

冬になるとイタチのフンの量が減ります。これは、食べ物が少なくなることが大きな原因なんです。

冬のイタチのフンには、食物不足を反映したいくつかの特徴があります。

冬のイタチのフンの特徴をまとめてみましょう。

- 量が全体的に少なくなる

- 形状がより細長くなる傾向がある

- 小動物の骨や毛が多く含まれる

- 色が濃い茶色から黒っぽくなる

- 見つかる場所が限定的になる

でも、イタチは冬眠しません。

活動量は減りますが、餌を求めて動き回っているんです。

冬は昆虫や果実が少なくなるので、イタチは主に小動物を狙います。

そのため、フンの中に小動物の骨や毛が多く見られるようになります。

まるで冬の食事日記のようですね。

フンの形も変わります。

食べる量が減るので、フンが細長くなる傾向があります。

「ギュッ」と凝縮された感じになるんです。

色も濃くなります。

これは、食べ物の種類が変わることと、体内での消化時間が長くなることが影響しています。

見つかる場所も変わってきます。

寒さを避けて、イタチは人家の近くに寄ってくることが多くなります。

そのため、家の周りや物置の近くでフンを見つけることが増えるんです。

この冬の特徴を知ることで、イタチの行動をより正確に予測できます。

例えば、家屋への侵入に特に注意を払ったり、小動物を餌にした罠を仕掛けたりする対策が効果的かもしれません。

冬のイタチのフン、少ないけれど多くを語ってくれるんですね。

季節の変化とイタチの生態、フンを通じてつながっているんです。

イタチvsタヌキ!排泄物の形状と習性の違い

イタチとタヌキ、両方とも野生動物ですが、排泄物の形や習性にはっきりとした違いがあります。この違いを知ることで、どちらの動物が近くにいるのか、より正確に判断できるようになります。

まず、イタチとタヌキの排泄物の特徴を比べてみましょう。

- イタチのフン:

- 細長くてねじれている

- 直径は1〜1.5cm程度

- 両端がとがっている

- タヌキのフン:

- 太くて短い

- 直径は2〜3cm程度

- 一方の端が丸みを帯びている

実は、この形の違いは体の大きさや食生活の違いを反映しているんです。

排泄習性にも違いがあります。

イタチは目立つ場所に排泄する傾向がありますが、タヌキは決まった場所(タヌキトイレ)を作る習性があります。

- イタチの排泄習性:

- 石や木の上など、目立つ場所に排泄

- 縄張りのマーキングとして利用

- タヌキの排泄習性:

- 決まった場所(タヌキトイレ)を作る

- 群れのコミュニケーション手段として利用

例えば、庭の至る所で細長いフンを見つけたら、それはイタチの仕業かもしれません。

一方、庭の隅に太くて短いフンが山積みになっていたら、タヌキが住み着いている可能性が高いです。

「まるで動物探偵みたい!」そう思いませんか?

フンを観察することで、目に見えない野生動物の生態が見えてくるんです。

イタチとタヌキ、フンひとつとっても個性豊かな動物たちなんですね。

イタチvsネコ!マーキング行動の違いに注目

イタチとネコ、どちらも身近な動物ですが、マーキング行動には大きな違いがあります。この違いを知ることで、庭や家の周りで見つかる痕跡が、イタチのものかネコのものか、より正確に判断できるようになります。

まず、イタチとネコのマーキング行動の特徴を比べてみましょう。

- イタチのマーキング:

- フンと尿の両方を使う

- 目立つ場所に排泄する

- 縄張りの境界線に沿って行う

- ネコのマーキング:

- 主に尿を使う

- 垂直な面に吹きかけるように排尿する

- 砂や土で排泄物を埋める習性がある

この違いには、それぞれの動物の生態が反映されているんです。

イタチは野生動物なので、強烈な臭いで広範囲に自分の存在をアピールする必要があります。

一方、ネコは半家畜化された動物で、より繊細なコミュニケーションを取ります。

マーキングの目的も少し違います。

- イタチのマーキングの目的:

- 縄張りの主張

- 他のイタチへの警告

- 繁殖期のアピール

- ネコのマーキングの目的:

- なわばりの主張

- ストレス解消

- 発情期のアピール

例えば、庭の石の上にフンが置かれていたら、それはイタチの可能性が高いです。

一方、壁や柱に尿の跡があれば、ネコのマーキングかもしれません。

「動物の習性って、こんなに面白いんだ!」そう感じませんか?

マーキング行動一つとっても、イタチとネコの生き方の違いが見えてくるんです。

これらの知識を活用すれば、より効果的な対策を立てることができますよ。

動物たちの行動、奥が深いですね!

イタチの排泄物を活用した被害対策と生態観察

排泄物マッピングで行動範囲を把握!スマホアプリ活用術

イタチの排泄物の位置をスマホで記録すると、その行動範囲がよく分かります。これを「排泄物マッピング」と呼びますが、意外と簡単にできるんです。

まず、庭や家の周りを歩き回って、イタチの排泄物を見つけたら、その場所でスマホの地図アプリを開きます。

位置情報をオンにして、見つけた場所にしるしを付けていきます。

「えっ、そんな簡単なの?」と思うかもしれません。

でも、これだけでイタチの行動パターンが見えてくるんです。

例えば、こんな情報が分かります。

- イタチがよく通る道筋

- 好んで排泄する場所

- 活動範囲の広さ

- 縄張りの境界線

「今日はここを通ったんだな」「この辺りがお気に入りスポットかな」なんて、イタチの行動が手に取るように分かってきます。

このマッピング、実は被害対策にも役立つんです。

例えば、イタチがよく通る道にはネットを張る、お気に入りの排泄場所には忌避剤を置くなど、ピンポイントで効果的な対策が取れます。

さらに、時間帯や季節ごとにマッピングすると、イタチの行動の変化も分かります。

「夏は庭の奥まで来てたのに、冬は家の近くばかりだな」なんて発見もあるかも。

ただし、注意点も。

イタチの排泄物を触る時は必ず手袋をしてくださいね。

病気をうつされる可能性があるので。

イタチの排泄物マッピング、ちょっとした探偵気分で楽しみながら、効果的な対策が立てられる。

一石二鳥の方法かもしれませんね。

イタチのフンで天然の忌避剤作り!植物保護に一役

イタチのフンを利用して、他の小動物を寄せ付けない天然の忌避剤が作れるんです。これ、意外と効果があるんですよ。

まず、イタチのフンを見つけたら、乾燥させます。

日光に当てて水分を飛ばすのがコツです。

それを細かく砕いて粉末にします。

「えっ、フンを使うの?」と驚く人もいるでしょう。

でも、これがなかなかの威力を発揮するんです。

この粉末を植物の根元に撒くと、次のような効果が期待できます。

- ネズミやモグラが寄り付かなくなる

- ウサギによる食害を防ぐ

- 小鳥が種を食べに来るのを防ぐ

その匂いを嗅ぐと、他の小動物は「ここにイタチがいる!危険だ!」と感じて近づかなくなるんです。

使い方は簡単。

粉末を植物の周りに薄く撒くだけです。

雨で流れてしまったら、また撒き直します。

ただし、注意点もあります。

- 人間の鼻にも強烈な匂いなので、家の近くでは使わない

- 食用作物には使わない

- 子供やペットが触らないよう気をつける

実は、イタチは自分のフンがある場所には新たにマーキングしないことが多いんです。

だから、逆効果にはならないんですよ。

この方法、農家さんの中には昔から知られているテクニックなんです。

現代の科学的な忌避剤と比べても、意外と効果があるんですよ。

イタチのフンを使った天然忌避剤、ちょっと変わった方法ですが、自然の力を利用した環境にやさしい対策と言えるかもしれません。

試してみる価値はありそうですね。

フェロモンスプレーでイタチを誘導!被害エリアを限定

イタチの排泄物の臭いを真似た「フェロモンスプレー」を使うと、イタチの行動を誘導できるんです。これを上手に使えば、被害エリアを限定することができます。

フェロモンスプレーは、イタチの排泄物に含まれる特殊な物質を人工的に作ったものです。

イタチはこの匂いを嗅ぐと、「仲間がいるぞ」と勘違いして近づいてきます。

使い方は簡単です。

次のような手順で行います。

- 被害を受けたくない場所から離れたところを選ぶ

- そこにフェロモンスプレーを吹きかける

- 定期的に同じ場所に吹きかけを繰り返す

でも、これには理由があるんです。

イタチを特定の場所に集中させることで、次のようなメリットがあります。

- 被害エリアを限定できる

- イタチの行動予測が容易になる

- 効果的な捕獲や追い払いができる

そうすれば、家の中や大切な植物がある場所は守れるんです。

ただし、注意点もあります。

フェロモンスプレーを使う場所は慎重に選びましょう。

近所迷惑にならないよう、周りの環境にも配慮が必要です。

また、フェロモンスプレーだけでなく、他の対策も併用するのがおすすめです。

例えば、誘導した場所に捕獲器を仕掛けたり、そこから離れた場所に忌避剤を置いたりするのも効果的です。

「イタチと知恵比べだね」なんて思いながら対策を立てるのも、案外楽しいかもしれません。

フェロモンスプレーを使ったイタチ対策、試してみる価値はありそうですね。

排泄物観察で季節の変化を先取り!自然のカレンダーに

イタチの排泄物を定期的に観察すると、季節の変化を先取りして感じ取ることができるんです。まるで自然のカレンダーのようですよ。

イタチの排泄物は、季節によって中身が変わります。

それを観察することで、次のようなことが分かるんです。

- 春:昆虫の殻が増える(昆虫が活動を始めた証拠)

- 夏:果実の種が多く見られる(果物が実り始めた証拠)

- 秋:小動物の骨が増える(冬に備えて栄養を取り始めた証拠)

- 冬:全体的に量が減る(食べ物が少なくなった証拠)

でも、これが自然界の小さな変化を知る手がかりになるんです。

例えば、春先にイタチのフンに昆虫の殻が増えてきたら、「そろそろ庭の虫対策を始めないと」と気づけます。

夏に果実の種が見つかり始めたら、「果樹園の収穫時期が近づいてきたな」と分かります。

この「排泄物カレンダー」、実は農作業にも役立つんです。

イタチの食べ物の変化は、作物の生育状況と密接に関係しているからです。

ただし、観察する時は必ず手袋をして、直接触らないようにしましょう。

病気の原因になる可能性があるので、安全第一で。

イタチの排泄物観察、ちょっと変わった趣味かもしれません。

でも、自然の小さな変化に気づく目が養えるんです。

「今日はどんなフンかな?」なんて、ワクワクしながら観察するのも楽しいかもしれませんね。

イタチのフンで珍しい植物を発見!庭づくりに活用

イタチのフンに含まれる種子を集めて植えると、思わぬ珍しい植物が育つことがあるんです。これ、庭づくりの新しいアイデアになるかもしれません。

イタチは果物や野菜が大好き。

その種子は消化されずにそのままフンの中に出てくることがあります。

つまり、イタチのフンは「種子の宝庫」なんです。

「えっ、フンから種を拾うの?」と驚く人もいるでしょう。

でも、これがなかなか面白い結果をもたらすんです。

イタチのフンから種子を集める時は、次のような手順で行います。

- 乾燥したフンを見つける

- フンを水に浸して柔らかくする

- ザルでこして種子を取り出す

- 種子をよく洗って乾かす

- プランターや庭の一角に植える

イタチが運んでくる種子には、次のような特徴があります。

- 人里離れた場所の珍しい野草

- 近所にはない果樹の種類

- 季節外れの植物の種

ただし、注意点もあります。

見知らぬ植物が育ってきたら、毒性がないか必ず調べましょう。

また、外来種の可能性もあるので、むやみに野外に植えるのは控えめにしてください。

この方法、実は生態学の研究でも使われているんです。

動物による種子の散布を調べる時に、フンの中の種子を分析するんですよ。

イタチのフンから始まる庭づくり、ちょっと変わっていますが、自然の力を借りた面白い方法かもしれません。

「今年はどんな植物が育つかな?」なんて、毎年楽しみが増えそうですね。